中国工程院院士、国家地热中心指导委员会主任曹耀峰表示,地热能是无碳能源、清洁能源、连续能源、优质能源,也是可再生能源,是人类的好朋友。“它可以集中利用,也可以分散利用,这就是地热能的基本特征。”

“中国第一次把地热能开发写进全国的总规划,‘十三五’是我国地热能开发利用的春天。”曹耀峰指出。

地热能开发要科学

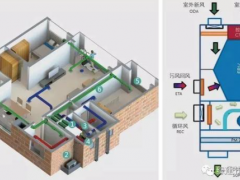

地热能是本土资源,土生土长的,非常接地气。“浅层地热能开发利用,这几年发展最快的就是地源热泵。”中科院院士、中国地源热泵产业联盟名誉理事长汪集旸说,进行浅层地热能的开发应用要讲科学,“没有科技指导,单凭‘包工头’式的经验是行不通的”。

浙江陆特能源科技股份有限公司董事长夏惊涛认为,地热能事实上还不为广大的老百姓所真正理解。“要让行业开放,就要改革和发展。”

而关于地热能的开放,夏惊涛认为,最重要的是人才的融合。“要扩大地热能的圈子,我们应该抱着一种更加开放的心态,去召唤更多能干的人加入这个行业。”他说,一定要以一种开放包容的心态去吸纳更多高级的人才进入和投身于这个行业。

“另外,技术壁垒也应该打破。”夏惊涛说,“技术只有共享才会得到更多的发展,思想只有碰撞才会闪出更多的火花。”

十八届五中全会对能源总方针的概述为“推动低碳循环发展,建设清洁低碳、安全、高效的现代能源体系,实施近零碳排放区示范工程”。“这是五中全会的能源总方针,也是‘十三五’的能源总方针。”国务院参事、原国家发展改革委能源局局长徐锭明说。

地热能现状和国家的目标差距甚大,如何跟上时代脚步?徐锭明表示,根据当前的地热能发展,我们需要人才、技术和装备。其背后就是科技改变中国,创新驱动未来,地热能面临的境况就是跨界融合、跨界竞争、跨界合作。

地源热泵发展快

正如汪集旸所言,近二十年来,全球地热领域发展最快的细分产业是地源热泵,其快速发展使得早前无法利用的浅层地热能得到了有效开发。

“十三五”规划已经为我国地源热泵行业发展吹来春风。据规划,“十三五”期间,新增完成地热供暖面积9.5亿平方米,其中地源热泵新增7亿平方米,常规地热供暖新增2.5亿平方米,至2020年可实现全国地热供暖面积14.5亿平方米。

中国能源研究会地热专业委员会主任郑克棪指出,过去20年,中国地源热泵呈现高速发展态势,“1995年全国地源热泵装机容量仅为0.8兆瓦,2000年是9.7兆瓦,2005年631兆瓦,2010年4千多兆瓦,到了2015年已经有1万多兆瓦。”

中国地源热泵的飞速发展还体现在装机容量的全球占比。据悉,1995年,中国地源热泵装机容量只占全球装机总量的0.04%,到2015年时,这一比例已飙升至23.61%。

据曹耀峰介绍,最近中国工程院正在操作的课题为“中国地热能发展的规划布局战略研究”,“我们要结合这个规划战略研究,试图探索地源热泵产业到底能做多大。”

“我们要研究各类地热开发,利用技术和模式,使用的边界以及投资运行成本对比,在战略高度和长远角度,用宏观思维,兼顾南方北方、东部西部,地上地下、深层浅层来做好这篇文章,做好产业布局,经济、科学、有序地开发,提出有价值的咨询报告,也给地热发展创造一个良好的环境。”曹耀峰坦言。

“大家也不用担心地热用多了会引起一些地面沉降、自然灾害,或者把地球热度用光。”汪集晹指出,“地热能是来自地球深部不断经地表向大气散发的热量,极其稳定。”

仍需政策支持

“十三五”地源热泵大发展,光凭企业的积极性还是不够的,它更需要国家政策支持。曹耀峰表示,“除了建筑节能示范项目、可再生能源示范县和国家智慧城市试点等支持,还应出台适应新发展的新政策,一些过去的优惠政策还需要落实,这样来保证中国地源热泵绝对成为世界第一,能源利用总量占到世界的1/2。”

目前,地源热泵的行业规范也只是基于国家现有的一些标准制定的,但是这些标准对于具体城市的情况指导性要弱一些。比如,北京市对环境要求就有更高的指标,所以有必要制定一个针对北京市的、相对来说要求标准更高的《规范》。

在对北京市100多个地源热泵项目的调查过程中,中国地质调查局浅层地温能研究推广中心常务副主任李宁波发现很多地埋管项目确实存在一些问题。不论是前期的能源开发设计、系统维护,还是项目对周边地质环境条件造成的影响,“有必要制定对地埋管、地源热泵这套系统更详细的要求”。

“政企合作可能是未来五到十年地源热泵产业突破瓶颈的关键因素之一。”夏惊涛认为,在地源热泵行业“产、学、研”合作发展尚弱的情况下,下一步要注重让“学”和“研”为“产”服务的理念。

汪集晹也认为,科技创新才能引领地源热泵快速发展。“政、产、学、研、用”五结合是地热产业科技创新的可取之路。另外,中国地质环境监测院副院长、中国能源研究会地热专业委员会主任田廷山指出,地源热泵要大发展,基础地质的研究也要进一步加强。“地热能开发现阶段需要多学科的融合,是科学技术和企业商业运作的整体结合”。